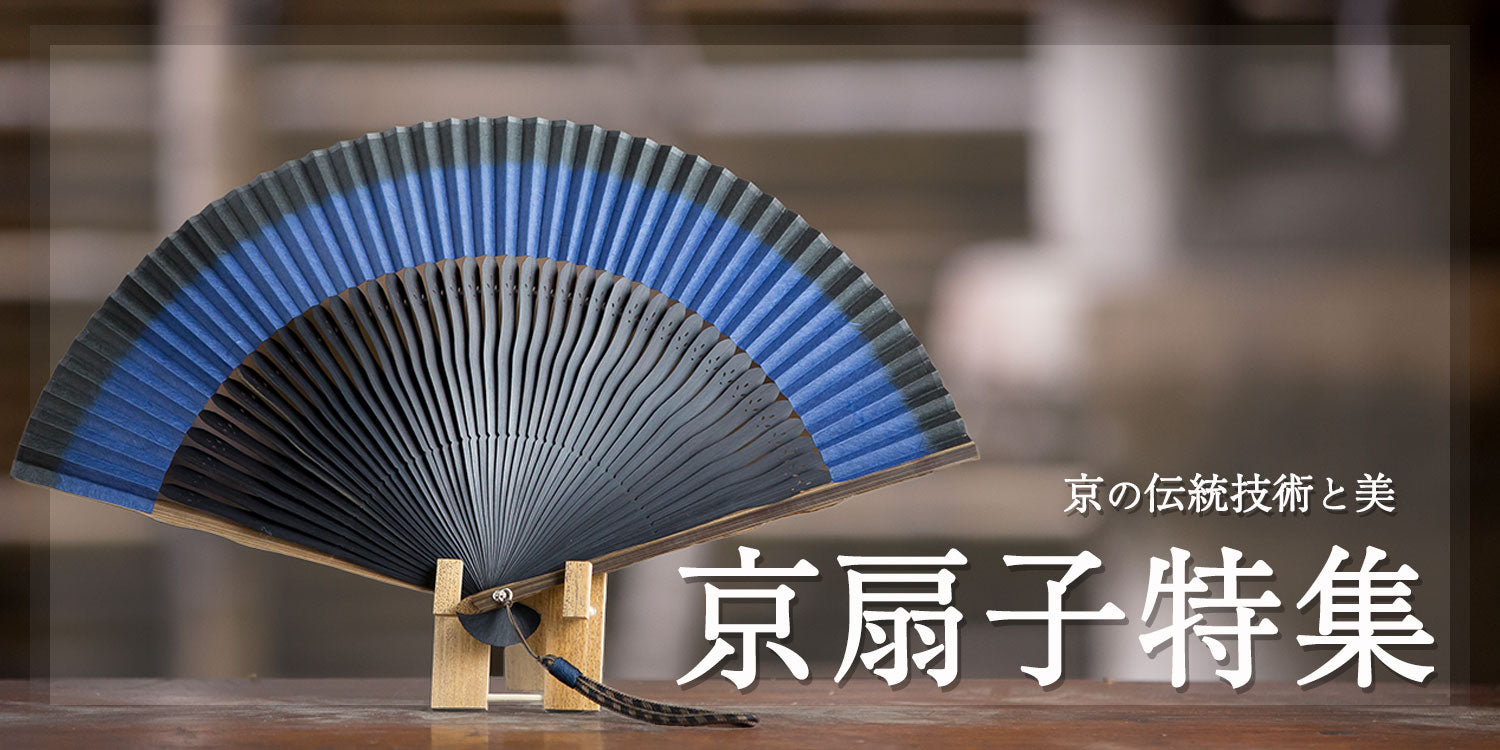

京扇子とは~伝統工芸品であり芸術作品~

白竹堂の取り扱う扇子の中でもその多くを占める京扇子。

京都の老舗扇子屋の根幹を成す「京扇子」についてご紹介・解説します。

京扇子の魅力を知って実際に触れるきっかけになりますと幸いです。

京扇子について

「京扇子(きょうせんす)」とは、国産の材料を用いて京都・滋賀を中心につくられる扇子のことです。また、京扇子という名称は京都扇子団扇商工協同組合の組合員のみが使用できます。

実用的で華やかな伝統工芸品

京扇子は、昭和52年に伝統工芸品として指定されました。

伝統工芸品は、100年以上前から現在まで続いている日本の伝統技術や伝統的に使用されてきた材料でつくられたものを指します。

京扇子のルーツは1000年以上も昔。平安時代に宮廷文化の中で発展し、江戸時代には贈答品として広く庶民にも愛されるようになりました。現在でも、京扇子は色彩豊かなデザイン性と高い品質・伝統技術が評価され、国内外から人気があります。

分業で制作される

京扇子の制作には約八十八もの工程があり、多くの職人によって分業で行われます。

「扇骨加工」「地紙加工」「加飾加工」「折り加工」「仕上げ」など、それぞれを専門とする熟練の職人が1本1本手作業で丁寧に制作。どの工程も細部にわたる精巧な技術が求められます。

工程を細かく分担することにより、品質の高さを維持しつつ生産性の高い扇子づくりが可能となっているのです。

文化的価値と希少性

多くの伝統工芸品がそうであるように、京扇子の希少性も年々高まっています。

それは後継者となる職人の不足、国産材料の供給難の影響によるものです。特に分業により多くの職人と多くの伝統技術を必要とする京扇子は、その影響を大きく受けています。

今や京扇子は、単なる涼をとるための扇子以上の価値を持つ、日本の伝統と文化の象徴的存在と言えるでしょう。

京扇子の魅力・特徴

繊細で美しい

京扇子は、伝統的な日本の美意識を反映した美しいデザインが魅力です。

花や動物、風景など自然をテーマにした絵柄や伝統文様を用いた意匠が多く、色彩豊かで、京都らしさ・和のこころを大いに感じられます。

扇面には和紙のほか、シルクやレースなどの素材が使われることもあり、モダンで洋風の雰囲気をまとう京扇子もあります。

手になじみやすい

選び抜かれた日本製の上質な竹を使用し、熟練の職人の手により精緻に加工が施されているため、扇ぎやすく手になじみやすいよう工夫されています。

高品質な素材を使うことで、軽量でありながら丈夫なつくりを実現し、耐久性に優れ長持ちすることも京扇子の特徴です。

しなやかな風

京扇子は、間数(扇骨の数)が多いため、竹がよくしなりやわらかな風を送り出すことができます。例えば江戸扇子の間数は15~18間ですが、京扇子は25~35間が主流です。多いものでは45~60間になるものもあります。

間数が多くなればなるほど制作が難しくなり熟練の技を要するため、扇子および伝統工芸品としての価値も上がります。

工芸品であり芸術作品でもある京扇子

このように京扇子は、精巧な工芸品であり、美しさと機能性を両立させた芸術作品でもあります。日本の伝統美と文化的背景も相まって、今後その価値はさらに高まっていくことでしょう。

とは言うものの、やはり扇子は実際に使ってこその道具です。

扇子が今一度日本の文化として再認知され、街ゆく人が皆扇子を使うような社会が訪れること。それこそ扇子屋の本懐です。

白竹堂では100種類以上の京扇子を取り揃えています。

ぜひ日本の伝統文化である京扇子を使ってみてください。

▼京扇子特集はこちら