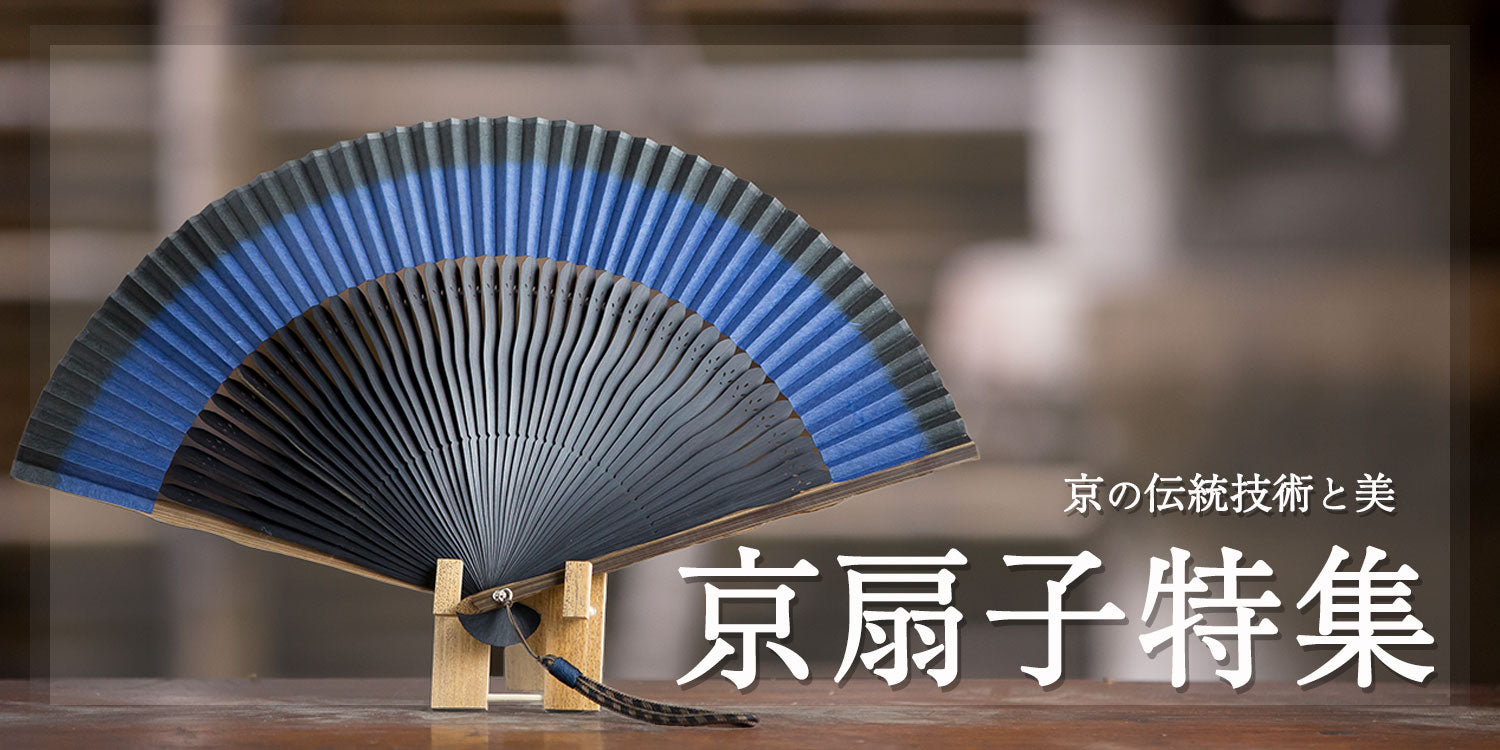

さまざまな種類がある扇子の中でも、伝統的な技法で作られており、使うほどに馴染んでいく「渋扇(しぶせん)」と呼ばれる扇子があります。渋扇は、落ち着いた風合いと趣を感じられ、かつ実用的にも優れることから、時代を問わず多くの愛用者がいます。

本記事では、渋扇や材料に使われる柿渋、白竹堂の取り扱う渋扇をご紹介します。

渋扇(しぶせん)とは

渋扇(しぶせん)とは、天然塗料である柿渋を熟練の職人が幾重にも塗り重ねて作った扇子のことです。文字通り柿“渋”を塗っていることから渋扇と呼ばれています。

古くから至る所で活用されてきた柿渋ですが、それを扇子に塗ることで、和紙の強度が増し破れにくくなり独特の艶が生まれます。使い込むことで風合いが深まり、趣の変化を楽しむことができるのも魅力です。

柿渋とは

渋扇を作る際に使われる柿渋とはどんなものかご存知でしょうか。

柿渋とは、まだ青い状態の柿である渋柿を砕いて搾り、その搾り汁を発酵させ、数年かけて熟成させたもののことです。熟成の期間が長いものほどよいとされています。原料となる柿は、渋みの元となる成分であるタンニンの多い品種が使われています。

効能と歴史

柿渋は天然塗料として平安時代には使用されており、昭和初期頃まで市民生活の身近にあった素材でした。防水、防腐やツヤ出しの効果があり、古くは水中で使用する魚網など漁業の道具としてや、漆器、和傘など様々なジャンルで日常的に使われてきた素材です。

近年では、自然由来の天然素材として再注目され、塗料としてはもちろんこと、抗菌剤として、様々な製品に応用して使われるなど、時代とともに変化しながら、私たちの生活を支えています。

柿渋と京都

日本には柿渋の三大産地があります。岐阜の美濃、広島の備後、そして京都の山城です。

京都の山城は柿渋の原料となる天王柿の一大産地であったため、古くから多くの柿渋が生産されてきました。現在も多くの事業者が柿渋の生産に携わっており、白竹堂の渋扇に使われる柿渋も山城産のものが使われています。扇子に使う柿渋は、精製されたものを使用しているため、柿渋特有のにおいはありません。

白竹堂の渋扇をご紹介

白竹堂ではさまざまな渋扇を取り揃えています。以下に白竹堂の渋扇をご紹介します。どれも魅力的なものばかりですので、ぜひ扇子選びのご参考にしてみてください。

白竹堂渋扇

スタンダードなデザインの白竹堂オリジナル渋扇。扇面の独特な艶が上品で、太さのある親骨はバチンと良い音がなり、しっかり閉じやすいのも魅力です。カラー展開が豊富で、贈り物にもおすすめです。

紗綾形渋扇

扇面に卍を斜めに連ねた紗綾形文様をあしらった京扇子です。紗綾形文様には「不断長久」”絶えることなく長く続く”という意味があり、「繁栄」や「長寿」の願いが込められています。落ち着いた色合いと紗綾形文様が粋な風合いを感じさせます。

短地渋扇(紳士/婦人)

短地と呼ばれる和紙部分が短く、竹部分が長い京扇子です。短地の扇子は、竹がよくしなり柔らかな風を送りだすことができるのが特徴の一つ。紳士と婦人で合わせて、ペアギフトとしてもおすすめです。

親螺鈿渋扇

親骨に螺鈿装飾が施された京扇子です。黒染めの親骨に、伝統模様である螺鈿加工の菱紋が輝きます。各色の裏面が黒色になっており、リバーシブルとしてもお使いいただけます。さりげない上品なおしゃれを楽しみたい方におすすめです。

型染渋扇

渋引きされた扇面に、表面のみワンポイントで艶のある型染めが施された京扇子。型染めでさりげなくあしらった、えんぎもののモチーフが愛らしいシンプルなデザイン。シンプルでありながらも品のある仕上がりで、様々なシーンでお使いいただけます。

ツートン渋扇

扇面の上部に素(しろ)色を引き、ツートンカラーに塗分けることによって、モダンかつシックな雰囲気に仕上げました。洋装にも着物にもビジネスシーンにも違和感なく馴染む、普段使いしやすいデザインとなっています。

まとめ

渋扇やその塗料として使われている柿渋についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。古くから日本の暮らしに寄り添ってきた柿渋。そんな柿渋を用いた渋扇は、伝統的な技術が掛け合わさり、一つひとつ丁寧に作られています。昔ならながらの風合いが感じられ、長く使い続けられる扇子として、渋扇を手にしてみませんか。